2012年教师资格《小学教育教学知识与能力》考前冲刺试卷(7)

-

材料二:

圆明园的毁灭圆明园的毁灭是祖国文化史上不可估量的损失,也是世界文化史上不可估量的损失!

圆明园在北京西北郊,是一座举世闻名的皇家园林。它由圆明园、万春园和长春园组成,所以也叫圆明三园。此外,还有许多小园,分布在圆明园东、西、南三面。众星拱月般环绕在圆明园周围。

圆明园中,有金碧辉煌的殿堂,也有玲珑剔透的亭台楼阁;有象征着热闹街市的“买卖街”,也有象征着田园风光的山乡村野。园中许多景物都是仿照各地名胜建造的,如,海宁安澜园,苏州的狮子林,杭州西湖的平湖秋月、雷峰夕照;还有很多景物是根据古代诗人的诗情画意建造的,如蓬莱瑶台,武陵春色。园中不仅有民族建筑,还有西洋景观。漫步园内,有如漫游在天南地北,饱览着中外风景名胜;流连其间,仿佛置身在幻想的境界里。

圆明园不但建筑宏伟,还收藏着最珍贵的历史文物。上自先秦时代的青铜礼器,下至唐、宋、元、明、清历代的名人书画和各种奇珍异宝,所以,它又是当时世界上最大的博物馆、艺术馆。

1860年10月6日,英法联军侵入北京,闯进圆明园。他们把园里凡是能拿走的东西,统统掠走;拿不动的,就用大车或牲口搬运;实在运不走的,就任意破坏、毁掉。为了销毁罪证,10月18日和19日,三千多名侵略者奉命在园里放火。大火连烧三天,烟云笼罩了整个北京城。我国这一园林艺术的瑰宝、建筑艺术的精华,就这样化成了一片灰烬。

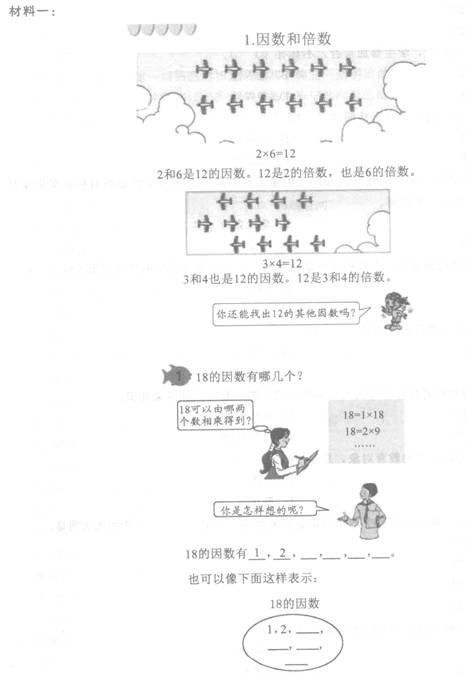

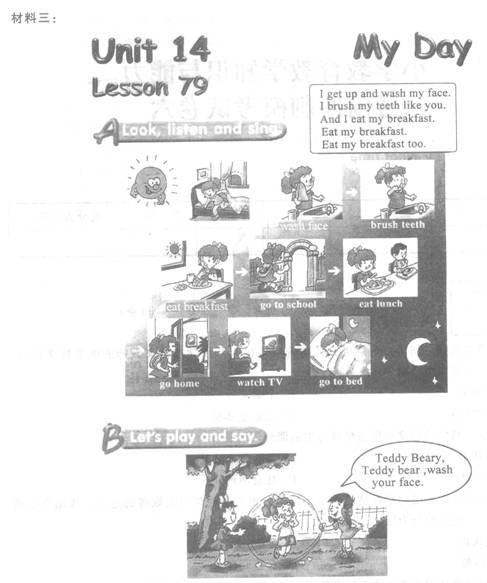

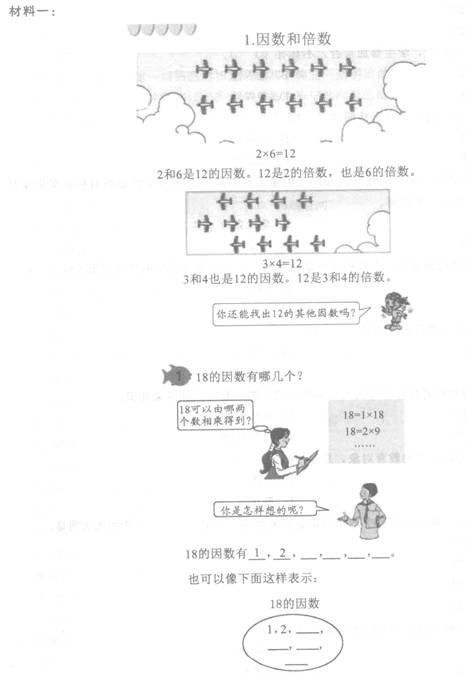

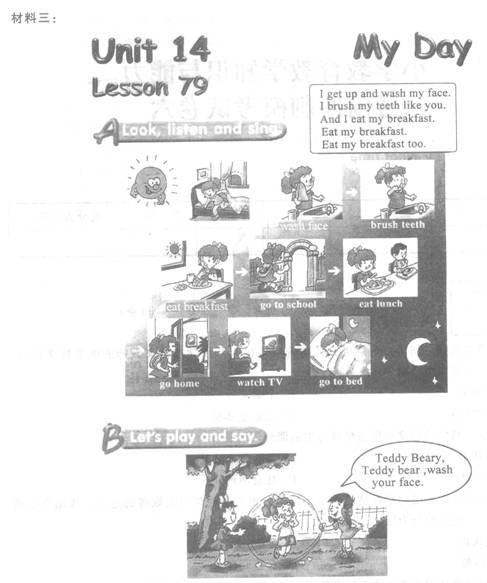

请在上述三个材料中任选其一,就课堂教学目标及某一教学环节(譬如课堂导入、讲授新知识等)进行教学设计。

-

课堂纪律的类型有哪几种?

-

阅读下面材料,回答问题。

在实际的教学中,有的教师对学生作业采用“漏一补十”、“错一罚十”的做法。

问题:你怎样看待这一现象?请运用记忆的有关规律加以分析。

-

阅读下面材料,回答问题。

为了摆脱知识性德育、灌输式德育在实践中的尴尬困境,提高学校德育的时效性,众多专家、学者提出了生活德育的构想,即德育起源于人们的生活,而且也应当回归生活,并认为这是学校德育范式的一个根本转换。

问题:请具体阐述回归生活的德育理念的特征。

-

在形象的直观过程中,教师应如何加强词与形象的配合?

-

简述义务教育的意义。

-

一般说来,由( )支配下的行为更具有持久性。

- A.内部动机

- B.外部动机

- C.交往动机

- D.无意识动机

-

简述课程计划编制应遵循的原则。

-

简述遗传素质的成熟对个体发展的影响和表现。

-

最早对遗忘进行系统研究,并绘制了遗忘曲线的是( )。

- A.冯特

- B.巴甫洛夫

- C.艾宾浩斯

- D.弗洛伊德

-

主张“教育即生活”、“教育是经验的改组和改造”、“在做中学”的教育家是( )。

- A.布鲁纳

- B.赫尔巴特

- C.杜威

- D.杨贤江

-

直接认知被评价者的最好方法是( )。

- A.观察

- B.测验

- C.调查

- D.谈话

-

在课堂上,某教师注重创造自由气氛,鼓励学生自由发表意见,不把自己的意见强加于学生。该教师对课堂管理的领导方式主要属于( )。

- A.参与式

- B.监督式

- C.放羊式

- D.控制式

-

学校中开展各类活动的最基本的基层组织是( )。

- A.小组

- B.班级

- C.年级

- D.教研室

-

教师的领导风格对课堂管理( )。

- A.有直接影响

- B.有间接影响

- C.没有影响

- D.有一定影响

-

心理辅导的目标有两个:一是( ),二是寻求发展。

- A.行为矫正

- B.学会适应

- C.克服障碍

- D.学会调适

-

学生课余生活的良好形式是( )。

- A.课外活动

- B.课余活动

- C.群众活动

- D.文娱活动

-

盲人的听觉、触觉非常灵敏,说明人的身心发展具有( )。

- A.顺序性

- B.互补性

- C.差异性

- D.阶段性

-

小学生认知技能获得的主要方式是( )。

- A.发现学习

- B.在尝试解决问题中学习

- C.从范例中学习

- D.没有正确答案

-

小学生记忆的主要方式是( )。

- A.动作记忆

- B.思维记忆

- C.理解记忆

- D.形象记忆

-

以教师为主导的教学策略是( )。

- A.指导教学

- B.发现教学

- C.情境教学

- D.合作学习

-

《学校卫生工作条例》属于( )。

- A.教育行政法规

- B.教育法律

- C.地方性教育法规

- D.教育规章

-

道德观念、道德信念的形成有赖于( )。

- A.道德认识

- B.道德情感

- C.道德意志

- D.道德行为

-

在小学阶段,学生规则学习的主要形式是( )。

- A.发现学习

- B.接受学习

- C.创造学习

- D.认知学习

-

皮亚杰认为儿童自律道德的形成是在( )。

- A.五六岁以前

- B.六七岁以前

- C.十岁以后

- D.十一二岁以前

-

教育发挥主导作用的基础和前提是( )。

- A.人的主观能动性

- B.家庭环境

- C.教育的自身状况

- D.社会发展状况

-

教“鱼”的概念时以“鲸”为例,说明“生活在水中”是“鱼”的概念的无关特征。这是为学生提供( )。

- A.比较

- B.变式

- C.正例

- D.反例

-

学习动机强化理论的提出者是( )。

- A.人本主义者

- B.认知主义者

- C.建构主义者

- D.行为主义者

-

学校在课堂教学以外有目的、有计划、有组织地对学生进行的多种多样的教育活动是( )。

- A.课余活动

- B.课外活动

- C.群众活动

- D.文娱活动

-

态度的认知成分是指个体对态度对象所具有的带有评价意义的( )。

- A.知识经验

- B.观念和信念

- C.道德认识

- D.道德观

-

班级授课制出现以后产生了( )。

- A.教师

- B.班主任

- C.学生

- D.校长

-

学生学习是为了改变自己在班集体中的排名,这样的学习动机属于( )。

- A.认识内驱力

- B.附属内驱力

- C.自我提高内驱力

- D.交往内驱力

-

新教师的课后评价要比专家型教师更多地关注课堂中发生的( )。

- A.活动

- B.细节

- C.经验

- D.形式

-

根据一定的教学目的,反映教学过程规律而制定的教学工作的总要求是( )。

- A.教学规律

- B.教学规则

- C.教学原则

- D.教学细则

-

在教育过程中,许多学校要求教师注意自己的仪表、形象对学生的影响,这属于( )。

- A.艺术教育

- B.自然教育

- C.社会美育

- D.美育教育

-

我国尝试编写具有中国特色的马克思主义教育学始于( )。

- A.20世纪50年代以后

- B.20世纪60年代以后

- C.20世纪70年代以后

- D.20世纪80年代以后

-

“举一反三”与“触类旁通”体现的是( )。

- A.创造性

- B.学习动机

- C.学习迁移

- D.学会学习

-

难题提供了试题的( )信息。

- A.错误率

- B.通过率

- C.平均通过率

- D.平均错误率