2014年心理咨询师考试三级基础知识预测试卷(1)

-

家庭由( )构成。

- A.婚姻关系

- B.血缘关系

- C.物质关系

- D.收养关系

-

视觉的运动错觉包括( )。

- A.似动

- B.诱导运动

- C.联动

- D.自主运动

-

关于“精神分裂症”,下列说法中不正确的是( )。

- A.是一组器质性障碍症候群

- B.患病期的患者基本丧失自知力

- C.患者的情绪、情感以及行为脱离现实

- D.自己的内部世界与外部客观世界一致

-

常见的印象管理的策略包括( )。

- A.按社会常模管理自己

- B.隐藏自我与自我抬高

- C.按社会期待管理自己,使自己的行为符合角色的社会规范

- D.投人所好

-

偏执性人格障碍的主要表现为( )。

- A.苛求完美

- B.追求他人关注

- C.敏感多疑

- D.固执见己,容易记恨

-

性格的静态特征包括( )。

- A.态度特征

- B.意志特征

- C.情绪特征

- D.理智特征

-

目前一般用( )来表示智商的高低。

- A.比率智商

- B.离差智商

- C.标准二十分

- D.标准十分

-

儿童自我控制活动的类型包括( )。

- A.运动抑制

- B.情绪抑制

- C.认知活动抑制

- D.延迟满足

-

人在生存环境中,压力的来源主要是( )。

- A.认知

- B.社会

- C.精神

- D.生物

-

( )测验的信度一般在0.8~0.85范围内或更高些。

- A.人格测验

- B.兴趣测验

- C.态度测验

- D.价值测验

-

以下关于皮亚杰的儿童道德认知发展观说法正确的是( )。

- A.处于前道德判断阶段的儿童直接接受行为的结果

- B.他律道德判断阶段又称为道德相对论

- C.自律道德判断阶段又称为道德实在论

- D.处于自律道德判断阶段的儿童受他自己的主观价值标准所支配

-

神经症性障碍可分为( )等类型。

- A.恐怖症

- B.焦虑症

- C.躯体形式障碍

- D.强迫症

-

皮亚杰关于言语发展的理论观点包括( )。

- A.强调先天因素对言语发展的决定作用

- B.语言源于认知

- C.语言源于主客体的相互作用

- D.强调环境和主体相互作用

-

婴儿的动作发展对于心理发展的意义包括( )。

- A.动作发展是心理发展的源泉或前提

- B.婴儿动作是心理发展的外部表现

- C.婴儿动作发展促进了空间认知的发展

- D.婴儿动作的发展促进了社会交往能力的发展

-

爱情与喜欢的区别包括( )。

- A.依恋

- B.利他

- C.排他

- D.亲密

-

人格的心理特征包括( )。

- A.能力

- B.动机

- C.气质

- D.性格

-

关于幻觉的概念,( )是正确的。

- A.虚幻的知觉

- B.各个感官都可出现

- C.反复出现

- D.幻觉中感知的事物实际是不存在的

-

知觉的特性包括( )。

- A.整体性

- B.选择性

- C.恒常性

- D.理解性

-

以下关于柯尔伯格的道德发展理论的观点,正确的是( )。

- A.采用了道德两难故事

- B.分为3种水平、6个阶段

- C.好孩子定向阶段属于后习俗水平

- D.最高的发展阶段是普遍道德原则的定向阶段

-

任何测量都具备的要素是( )。

- A.参照点

- B.绝对零点

- C.单位

- D.相对零点

-

问题解决的策略包括( )。

- A.加法策略

- B.算法策略

- C.原型启发策略

- D.启发式策略

-

以下关于言语活动中枢机制的说法正确的有( )。

- A.布洛卡中枢受损导致的言语缺陷称接受性失语症

- B.威尔尼克中枢受损导致的言语缺陷称表达性失语症

- C.视觉性言语中枢受损导致的言语缺陷称失读症

- D.书写性言语中枢受损导致的言语缺陷称失写症

-

引起权力动机的因素包括( )。

- A.个体的欲望

- B.社会控制的需要

- C.社会环境的影响

- D.对无能的恐惧

-

维果斯基将人的心理机能区分为( )。

- A.高级心理机能

- B.一般心理机能

- C.基本心理机能

- D.低级心理机能

-

测验计划编好后,就要搜集资料作为命题取材的依据,来源包括( )。

- A.已出版的标准测验

- B.理论和专家的经验

- C.主编自己的经验

- D.临床观察和记录

-

下列选项属于班都拉“新社会学习理论”观点的是( )。

- A.人能够操纵符号,思考外部事物,预见可能性

- B.人可以自我评价行为,进行自我强化

- C.人可以调节、控制自己的行为,而不一定受外界左右

- D.强调人与环境的相互作用

-

基本的社交情绪包括( )。

- A.社交焦虑

- B.内疚

- C.嫉妒

- D.羞耻

-

遗传决定论的代表人物主要有( )。

- A.高尔顿

- B.华生

- C.维果斯基

- D.詹森

-

下列形式属于自我防御机制的是( )。

- A.置换

- B.力比多

- C.合理化

- D.升华

-

影响成就动机的因素包括( )。

- A.目标的吸引力

- B.个体的主观抱负水平

- C.风险与成败的主观概率

- D.个体施展才干的机会

-

声音的性质包括( )。

- A.振幅

- B.音调

- C.响度

- D.音色

-

一些常见的反应定势包括( )。

- A.求“快”与求“精确”的反应定势

- B.喜好正面叙述的反应定势

- C.喜好特殊位置的反应定势

- D.喜好较长选项的反应定势

-

侵犯的影响因素包括( )。

- A.情绪唤起水平

- B.道德发展水平

- C.自我控制能力

- D.社会角色与群体

-

以下关于依恋的说法正确的是( )。

- A.只要母亲在就有安全感的儿童属于安全型依恋

- B.依恋理论的提出者是托马斯和切斯

- C.只有反抗型依恋属于消极的不安全型依恋

- D.依恋是婴儿情感社会化的重要标志

-

老年人人格总体改变趋向包括( )。

- A.不安全感

- B.孤独感

- C.适应性差

- D.趋于保守

-

态度的功能包括( )。

- A.工具性功能

- B.自我防御功能

- C.价值表现功能

- D.认知功能

-

皮亚杰将儿童心理发展划分为( )等阶段。

- A.感知运动阶段

- B.前运算阶段

- C.具体运算阶段

- D.形式运算阶段

-

心理咨询可以分为( )。

- A.发展咨询和健康咨询

- B.个体咨询和团体咨询

- C.门诊咨询和电话咨询及互联网咨询

- D.短程咨询、中程咨询和长程咨询

-

测验的目标是( )。

- A.工作分析

- B.对特定概念下定义

- C.确定测验的具体内容

- D.对被试者进行选拔或者预测

-

“情感低落”的临床特点不包括( )。

- A.自我评价降低、自信心不足

- B.自责自罪、有自杀企图和行为

- C.内心体验缺乏

- D.思维迟缓、愉快感消失

-

对于行为原因的分类有( )。

- A.内因与外因

- B.复杂性与简单性原因

- C.稳定性与易变性原因

- D.可控性与不可控性原因

-

认知失调理论的提出者是( )。

- A.海德

- B.班杜拉

- C.凯利

- D.费斯廷格

-

下列表述中符合心理活动的“内在协调性原则”的是( )。

- A.“高级神经类型”的功能协调

- B.各种心理过程之间具有协调一致的关系

- C.各种情绪和情感活动的协调一致

- D.意识活动和心理动力过程的一致

-

发展心理学的研究对象是( )。

- A.儿童心理的发展规律

- B.动物心理发展规律

- C.个体心理发生发展规律

- D.人的心理活动的最一般规律

-

婴儿与主要抚养者(通常是母亲)之间的最初的社会性联结,也是婴儿情感社会化的重要标志的是( )。

- A.依恋

- B.亲子关系

- C.社会化

- D.社会性发展

-

认识一领悟疗法属于( )。

- A.人本主义学派

- B.格式塔学派

- C.精神分析学派

- D.认知疗法

-

关于恐怖情绪,下列说法中不正确的是( )。

- A.正常人临危时也会出现恐怖情绪反应

- B.属于心理学性质,一般无明显自主神经紊乱的症状

- C.伴随明显的、无法摆脱恐怖的内心体验

- D.恐惧感与特定环境或事物存在类似于“因果”的关系

-

凯利的归因理论也称为( )。

- A.控制点理论

- B.折扣理论

- C.侵犯理论

- D.三维理论

-

项目( )也称鉴别力,是指测验项目对被试者的心理特性的区分能力。

- A.难度

- B.区分度

- C.鉴别指数

- D.效度

-

对精神病患者的心理咨询是有条件的,下列表述中不符合这些条件的规定的是( )。

- A.必须是在经过系统临床治疗,病理性症状基本消失以后

- B.主要以社会功能的康复为主

- C.必须停药以后才能进行心理咨询

- D.必须密切配合精神科医生一起实施

-

直接作用于感觉器官的客观物体的整体在人脑中的反映即是( )。

- A.感觉

- B.知觉

- C.感知

- D.反应性

-

社会交换论认为态度改变的关键是( )。

- A.回避的倾向

- B.诱因的强度

- C.动机的强度

- D.榜样的力量

-

与意志的坚韧性相反的是( )。

- A.优柔寡断和鲁莽草率

- B.墨守成规和执拗

- C.任性和怯懦

- D.受暗示性和武断从事

-

个体因为自己在人格、能力、外貌等方面的缺憾,或者在思想与行为方面与社会常态不一致,而产生的一种痛苦的情绪体验即为( )。

- A.焦虑

- B.嫉妒

- C.抑郁

- D.羞耻

-

通过掌握社会文化经验而获得的智力,被称为( )。

- A.流体智力

- B.晶体智力

- C.一般智力

- D.特殊智力

-

癔病,多以( )为发病基础,在心理社会因素影响下发生,病程反复迁移。

- A.躯体疾病

- B.人格倾向

- C.社会环境

- D.季节变化

-

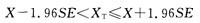

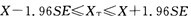

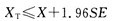

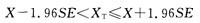

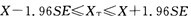

( )说明大约有95%的可能性真分数落在所得分数±1.96SE的范围内,或有5%的可能性落在范围之外。

- A.

- B.

- C.

- D.

- A.

-

社会心理学的实证分析阶段是从( )。

- A.20世纪30年代算起

- B.19世纪50年代算起

- C.19世纪60年代算起

- D.20世纪20年代算起

-

心理活动表现在强度、速度、稳定性和灵活性等方面动力性质的心理特征称( )。

- A.动机

- B.性格

- C.能力

- D.气质

-

下列不是区分心理正常与异常的心理学原则的是( )。

- A.主、客观世界统一原则

- B.心理活动的内在协调性原则

- C.知行一致原则

- D.人格的相对稳定性原则

-

人对已有的表象进行加工改造,创造出新形象的思维过程称( )。

- A.知觉

- B.表象

- C.思维

- D.想象

-

( )的心态不会产生压力体验。

- A.无法选择

- B.无所适从

- C.左右为难

- D.漠不关心

-

全国性的常模,一般以( )人为宜。

- A.需要100%

- B.2000~3000

- C.不少于100

- D.不低于30

-

按照艾里克森的人格发展八阶段论,形成诚实品质的阶段是( )。

- A.婴儿后期

- B.幼儿期

- C.童年期

- D.青少年期

-

个体对认知对象的品质一旦形成某种倾向性印象,就会用它评价认知对象的其他品质,这个现象称为( )。

- A.刻板印象

- B.近因效应

- C.首因效应

- D.光环效应

-

在印象形成过程中,形成第一印象的机制是( )。

- A.印象形成

- B.近因效应

- C.定型

- D.首因效应

-

个体完成某种活动时,由于他人在场而提高了绩效的现象,称( )。

- A.社会促进

- B.社会惰化

- C.从众

- D.利他

-

无对象性的知觉是( )。

- A.妄想

- B.错觉

- C.谵妄

- D.幻觉

-

高考分的最高分为700分,其百分等级为100,最低分为105分,百分等级为1,要录取20%的学生进入大学,百分等级为80的百分位数(PP)是( )。

- A.540

- B.560

- C.580

- D.600

-

既有相等单位,又有绝对零点的量表是( )。

- A.命名量表

- B.顺序量表

- C.等距量表

- D.等比量表

-

由形象思维向抽象逻辑思维过渡的转折期是( )岁左右。

- A.15

- B.14

- C.12

- D.10

-

遗忘的进程是( )。

- A.匀速

- B.先慢后快

- C.不稳定

- D.先快后慢

-

皮亚杰认为图式最初来源于( )。

- A.先天遗传

- B.早期习得

- C.后天教育

- D.动作

-

用于分辨物体的明暗和轮廓的是( )。

- A.晶体

- B.杆体细胞

- C.视网膜

- D.锥体细胞

-

社会交换论认为,( )是人类行为的基本原则。

- A.互利互惠

- B.互动

- C.认识世界

- D.趋利避害

-

听觉中枢位于( )。

- A.颞叶

- B.枕叶

- C.额叶

- D.顶叶

-

对早期社会化及继续社会化过程中没有取得合格社会成员资格的个体的再教化,称( )。

- A.再社会化

- B.社会促进

- C.强化

- D.社会感染

-

社会心理学的哲学思辨阶段指的是( )。

- A.公元前4世纪一公元18世纪上半叶

- B.公元19世纪中叶--20世纪20年代

- C.古希腊一公元19世纪上半叶

- D.公元18世纪中叶一19世纪上半叶

-

“抑郁发作”的特点不包括( )。

- A.思维缓慢

- B.思维中断

- C.情绪低落

- D.语言动作减少或迟缓

-

幼儿思维的主要特征是( )。

- A.直观行动性

- B.抽象概括性

- C.感知运动性

- D.具体形象性

-

首先提出态度量表结构的是( )。

- A.谢里夫

- B.莫里诺

- C.瑟斯顿

- D.勒温

-

( )美国学者提出跨文化社会心理学的概念,为社会心理学的发展提出了一种新的尝试。

- A.19世纪80年代

- B.20世纪80年代

- C.20世纪元50年代

- D.20世纪90年代

-

人的社会动机、态度、社会行为的发生都以( )为基础。

- A.自我知觉

- B.社会知觉

- C.归因

- D.自我评价

-

听觉的适宜刺激是( )Hz。

- A.16~20 000

- B.16~2000

- C.1000~4000

- D.2000~10 000

-

态度转变的最直接的原因( )。

- A.传递者的吸引力

- B.说服者的意图

- C.沟通信息

- D.情境

-

利他行为的特征是( )。

- A.由利他动机引起

- B.以人为对象

- C.以完全有利于他人为目标

- D.是一种亲社会行为

-

环境决定论的代表人物是( )。

- A.格塞尔

- B.维果斯基

- C.华生

- D.高尔顿

-

“心理正常”与“心理异常”这对范畴,是用来讨论( )的问题的。

- A.个人能力发展

- B.心理上“有病”与“没病”

- C.心理健康水平

- D.人格特点

-

成就动机理论的提出者是( )。

- A.弗洛伊德

- B.麦克利兰

- C.凯利

- D.海德

-

强、平衡且灵活属于( )气质类型。

- A.胆汁质

- B.多血质

- C.黏液质

- D.抑郁质

-

个体自我意识的第一个飞跃的标志是( )。

- A.开始要求独立自主

- B.对周围的事情都想“我自己做”

- C.能用适当的人称代词(如我,你)称呼自己和他人

- D.一系列关于“我”的问题开始反复萦绕于心

-

个体(认知主体)头脑中有关认知客体的形象即是( )。

- A.印象

- B.图式

- C.自我

- D.角色

-

人们在从事某种活动前的心理准备对后边所从事的活动的影响称( )。

- A.迁移

- B.抑制

- C.定势

- D.原型启发

-

社会文化一历史发展理论的创始人是( )。

- A.皮亚杰

- B.维果斯基

- C.艾里克森

- D.高尔顿

-

精神分析理论关于变态心理的解释,下列基本命题中正确的是( )。

- A.意识与潜意识同样重要

- B.性的冲动是神经症和精神病的重要起因

- C.“超我”与神经症绝对没有关系

- D.心理过程主要是意识的

-

信度指数和信度系数之间的关系是( )。

- A.互为因果

- B.信度指数的平方是信度系数

- C.信度指数等同于信度系数

- D.两者并没有任何关系

-

“心理学有一个很长的过去,却只有一个短的历史”这句话出自于心理学家( )。

- A.冯特

- B.弗洛伊德

- C.艾宾浩斯

- D.韦伯

-

皮亚杰的心理发展理论被称为( )。

- A.发生认识论

- B.社会学习理论

- C.文化一历史发展理论

- D.八阶段论

-

以平均数为10,标准差为3的常态标准分是( )。

- A.Z分数

- B.T分数

- C.标准十分

- D.标准二十分

-

已有的知识经验对解决新问题的影响称( )。

- A.迁移

- B.抑制

- C.定势

- D.原型启发